森田ゼミNews Letter No.23

Morita Lab.

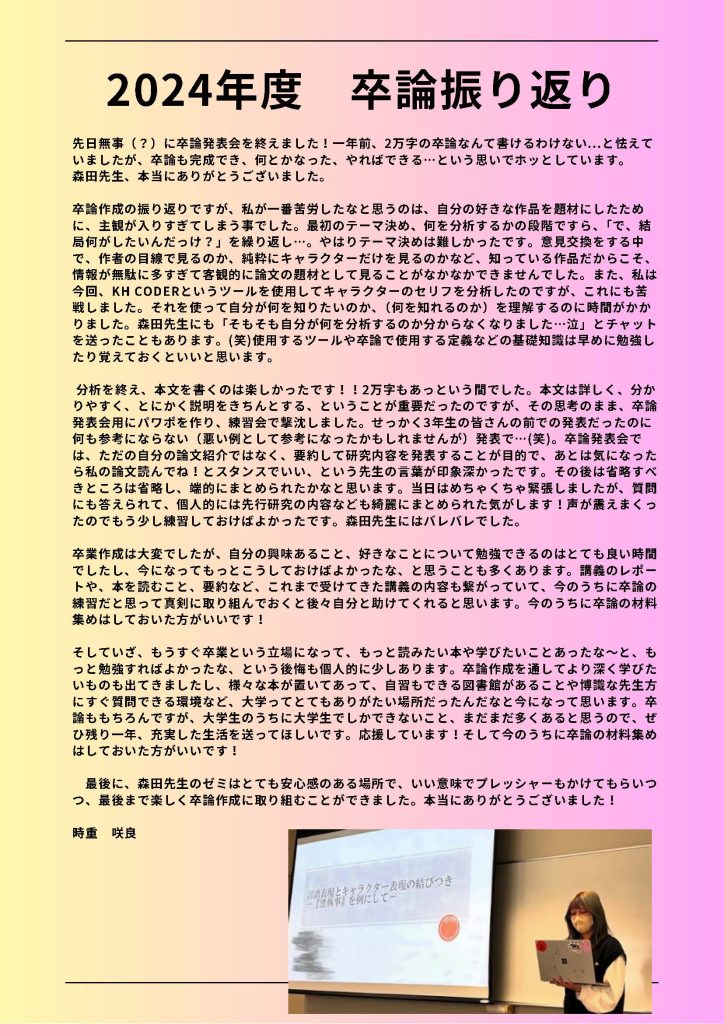

大学より2024年度教員表彰を受けました。教育、研究、大学運営、社会貢献のうち、研究と大学運営での受賞でした。研究については、科研(B)をもらっており、その点が評価されました。大学運営は、委員会活動ですが、主に、次年度以降に始まる英語教育の改善の道筋をつけたことが評価されました。

研究にしろ、大学運営にしろ、実際にはまだ成果が出ていないところでの受賞ですので、しっかりと成果出しなさいよ!という大学からのメッセージとして受け取ることにいたします。

なにはともあれ、久しぶりに表彰状なるものをいただき、次年度に向けてやる気もでようというものです。(評価し、推薦してくれた先生)ありがとうございました。